2025.10.18(土)特別史跡埼玉古墳群シンポジウム

稲荷山古墳全景

古墳時代後・終末期の埼玉古墳群と北武藏(関義則)

加須低地→さきたま古墳。

関東造盆地運動。40年前発掘携わった際、古墳がそのまま埋まっていた。

一、水上交通網の中心であった。

川口に高稲荷古墳があった。

一、6世紀中頃→分散化。部民制や国造制が実施。

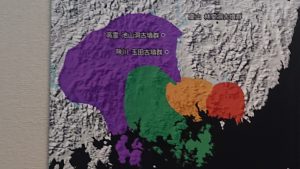

一、古墳の偏在。支配構造が関係。

一、中ノ山古墳。最後に造られた古墳。

一、外部からの圧力で埴輪が造られなくなった。→代用品として須恵器。

一、古墳造営の終焉。580年頃。関東は600年前半。

一、7世紀中頃上円下方墳の出現。→首長系譜を絶ちきる意味合いでは。八角墳。舒明天皇の陵墓。段の塚古墳。御廟の古墳。川越市山王塚古墳。

一、古代寺院が造営された地域がある。古墳から寺院。

一、7世紀中頃地方行政組織と道路網の整備が進んだ。

一、水上交通から陸上交通に変化。

関東も中国の様な南船北馬があったのでは。

後・終末期の埼玉古墳郡周辺の古墳郡と遺跡(篠田泰輔)

一、行田市には200を越える古墳。

・酒巻古墳群→旗付き馬型土器。

・集落遺跡→陣場遺跡、小針遺跡、北大竹遺跡(第18次調査)、築道下遺跡。利根川右岸の遺跡の報告書がまもなく発表されるので明らかになってくる。

・地蔵塚古墳→先刻画(馬・水鳥)

馬具からみた将軍山古墳の歴史的意義。(神啓崇)

将軍山古墳→杏葉(ぎょうよう)、轡、鈴。5個の鈴は九州ではない。1個。

一、外来系馬装は新羅から。

古墳時代終末期以降の選択的受容と地域社会(青笹基史)

一、埼玉県域における古墳時代終末期以降の地域社会を明かにする。手段は古墳・石室・副葬品。また、古墳築造終焉と寺院の築造の動向を整理する。結論として各地域が自律的に情報を選択していた可能性を探った。

一、上円下方墳の出現は外来的な要素であることは疑いない。

北武蔵の寺院造営動向(宇高美友子)

一、山王廃寺→7世紀迄古墳が造営、古墳に焼香台がある、小用廃寺→7世紀第Ⅳ四半期。

一、古墳群の継続は機内からの派遣も考えられる。(1982年高橋)。

一、高麗郡の成立。

一、さきたま古墳郡周辺と旧盛徳寺。さきたま古墳郡の終焉と仏教受容。

シンポジウム

①八幡山古墳の被葬者はどんな人物か

新羅の外交官では(神)、庇を借りて母家を取った第一番目の人物(青笹)、日本で活躍した外来の人は生まれたところに埋葬される例もある。(関)。

②八幡山古墳の年代?

九州の石室内銅貼りは6世紀(関)。7世紀中頃では(関)。

③古代寺院造営について。さらに深めて。

丸瓦、平瓦の研究を行った。旧盛徳寺は7世紀後半まで遡れるのでは(宇高)。