日本考古学協会 公開シンポジウムー戦後80年 3学会連携企画 『人類はどこから来てどこへ向かうのか』

この文書は、日本考古学協会の公開シンポジウムにおける人類の起源と進化についての議論をまとめたものである。

はじめに

- 第二次世界大戦の終結から80周年を迎え、学術界の重要性が再認識されている。

- 日本考古学協会は1948年に設立され、学術の進歩と社会貢献を目指している。

人類の進化

- 人類は約700万年前にアフリカで誕生し、約6万年前に世界各地に拡散した。

- アウストラロピテクスやホモ・エレクトスなど、初期人類の化石が発見されている。

ゲノム解析

- 古代ゲノム学が進展し、現生人類の起源や進化に関する新たな知見が得られている。

- 縄文人のゲノム解析により、現代日本人の約10~20%が縄文人由来であることが示された。

旧石器時代の文化

- 日本列島には約4万年前から1万5000年前までの後期旧石器時代の遺跡が存在する。

- 環状ブロック群や細石刃石器群など、特有の石器文化が形成されていた。

氷期の生存戦略

- 氷期には寒冷な環境に適応するため、毛皮革製品や狩猟戦略が発展した。

- 大型獣狩猟だけでなく、小型獣の利用や植物資源の活用も行われていた。

未来への考察

- 現代社会における不寛容や偏見を克服するため、歴史の学びが重要である。

- 学術界は、過去の知見を基に未来の社会を考える役割を担っている。

【シンポジウムの意見交換内容】

時間軸

東西の見方。人類進化論は西から始まっている。

拡散:氷河期の時代

生物学的適応。どうして寒い中移動したのか。不思議。冒険遺伝子の発見?目指したい。拡散の際争いはなかったか。やはり争いがあったとしか考えられない。学校教育→旧石器を学ぶ必要がある。

葬送儀礼

白帆遺跡の人骨研究→埋めない葬送だったのでは。地域ごとの違いがあるのでは(奈良)。

縄文人の特徴

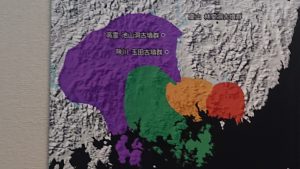

縄文時代後半期縄文人のゲノム解析で解った事。一系統になっている。対馬ルートでは。旧石器と縄文人は繋がっている(堤)

弥生以降

北海道の石器文化は大陸から。全体観。北海道にも稲作が拡大していく。現代時代を考える手段になるのでは。

ホモサピエンスから争いは始まっている。